○三種町福祉医療費支給事務取扱要領

平成18年3月20日

告示第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 福祉医療費受給者証(第2条―第15条)

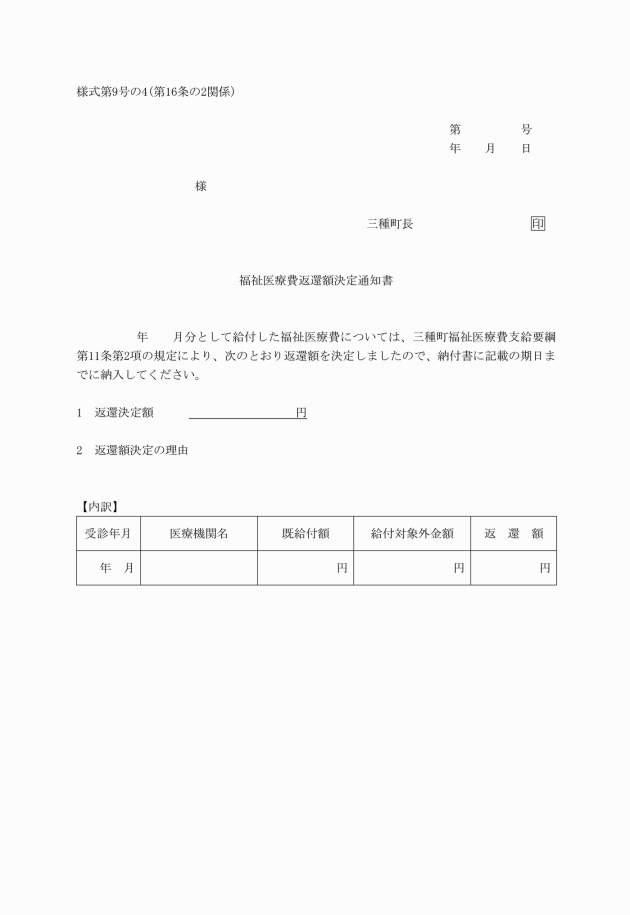

第3章 福祉医療費の支給(第16条・第16条の2)

第4章 雑則(第17条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 福祉医療費の支給に関する事務の取扱いについては、この告示の定めるところによる。

第2章 福祉医療費受給者証

(受給者証の交付申請)

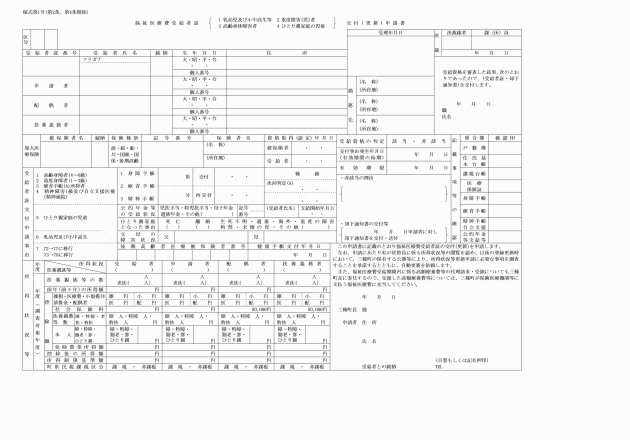

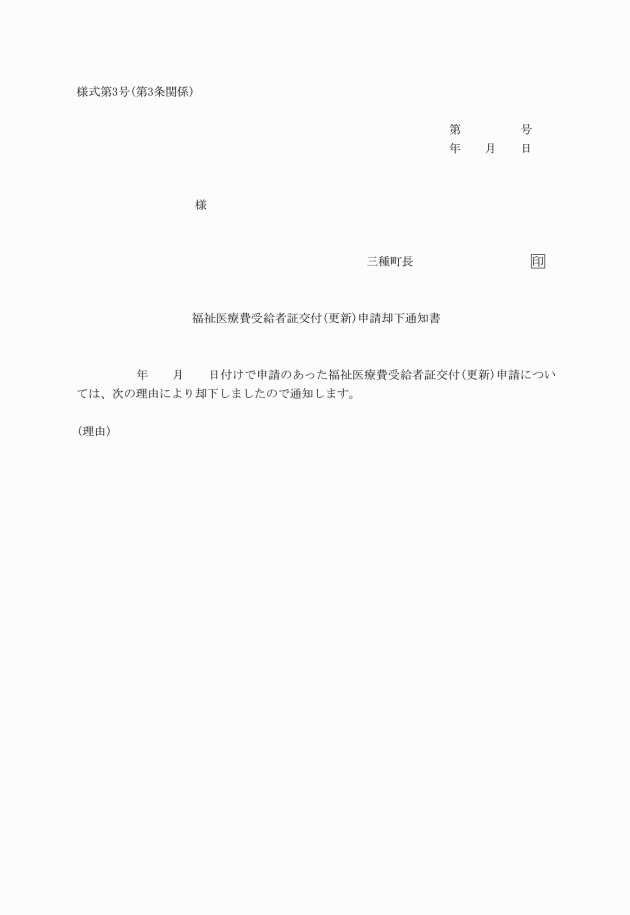

第2条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

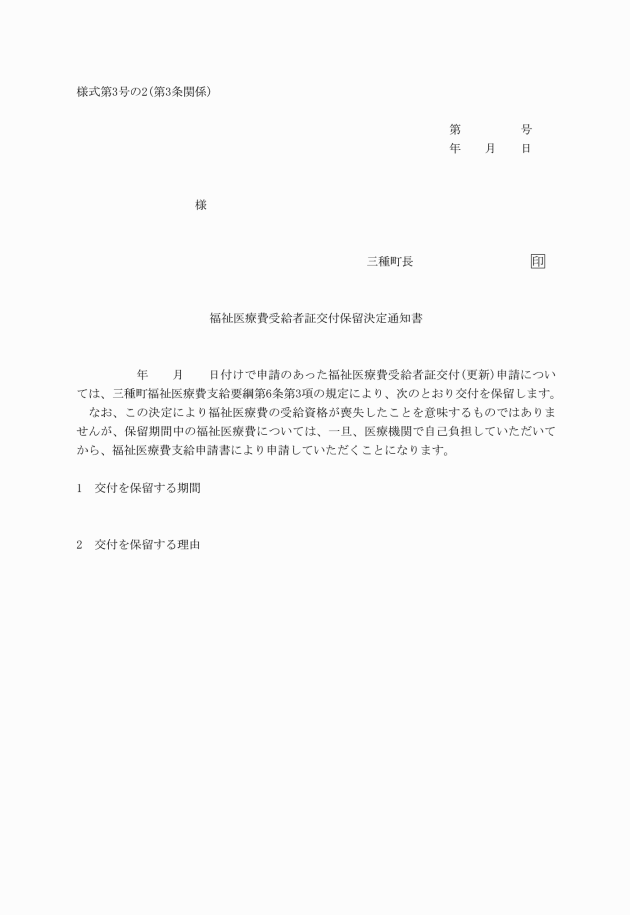

2 町長は、三種町福祉医療費支給要綱(平成18年三種町告示第10号。以下「支給要綱」という。)第6条第3項の規定により、受給者証の交付を保留する決定をしたときは、福祉医療費受給者証交付保留決定通知書(様式第3号の2)をもってその旨を申請者に通知しなければならない。

(受給者証の更新申請等)

第4条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年7月1日から同月31日までの間に福祉医療費受給者証更新申請書(様式第1号)を町長に提出して受給者証の更新を申請することができる。ただし、特に町長が必要と認める場合には、更新申請書の提出を省略することができる。

2 前項のただし書に規定する特に町長が必要と認める場合とは、更新の申請を行う者の同意を得たうえで、町の保有する公簿等により更新の申請に必要な事項を確認できた場合に限るものとする。

(受給者証の返還)

第5条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに、受給者証を町長に返還しなければならない。

(1) 受給者証の有効期間が満了したとき。

(2) 有効期間の満了前に受給対象者でなくなったとき。

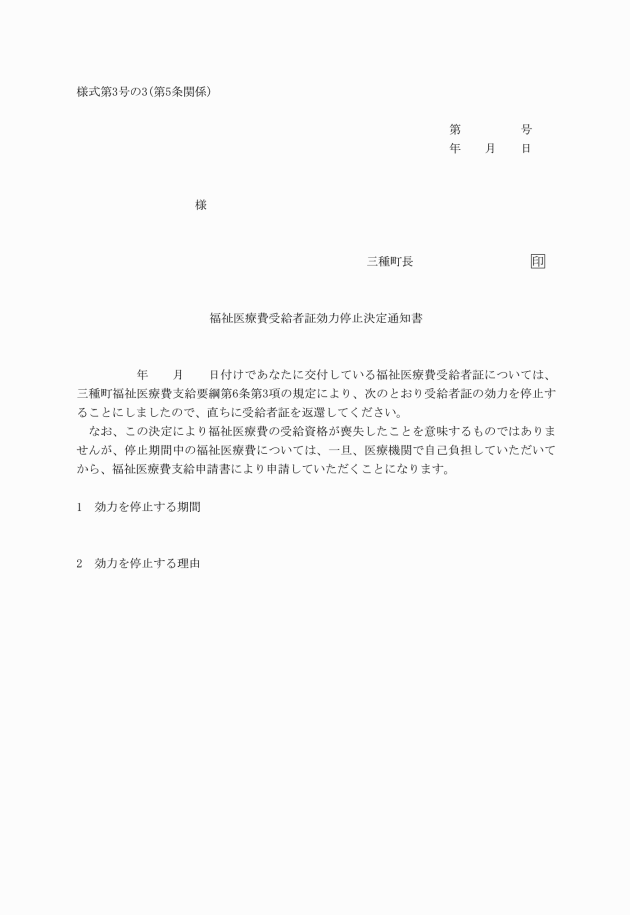

(3) 支給要綱第6条第3項の規定により、町長が受給者証の効力を停止する決定をしたとき。

2 町長は、支給要綱第6条第3項の規定により、受給者証の効力を停止する決定をしたときは、福祉医療費受給者証効力停止決定通知書(様式第3号の3)をもってその旨を受給者に通知しなければならない。

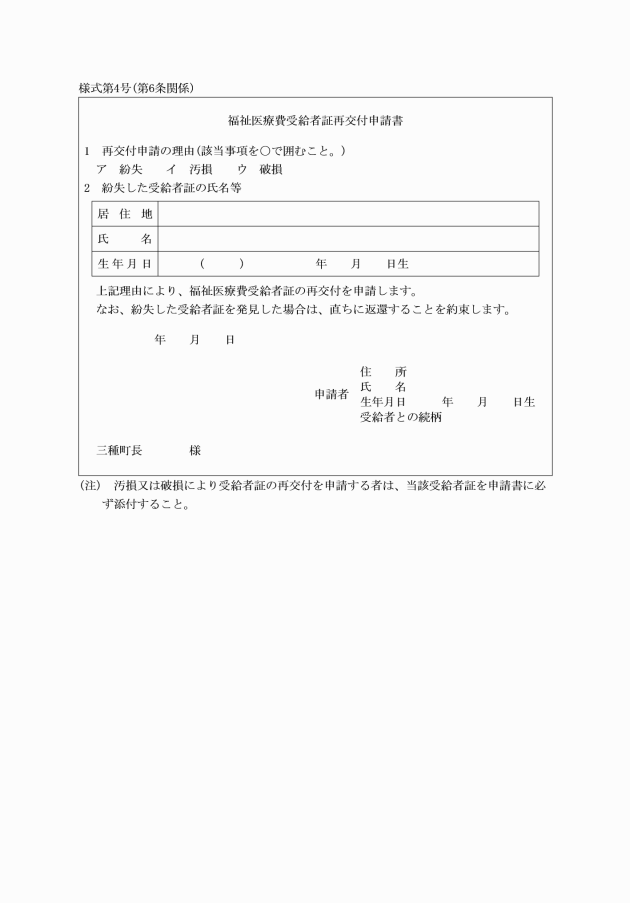

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚したことを理由に再交付申請する受給者は、汚損した当該受給者証を前項の申請書に添付しなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちに、当該受給者証を町長に返還しなければならない。

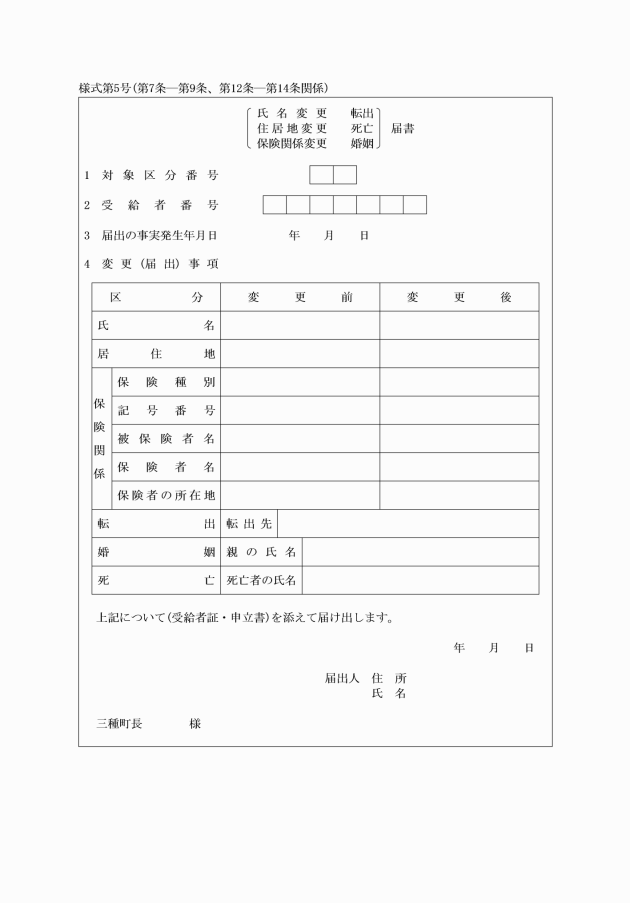

(氏名変更の届出)

第7条 受給者は、氏名を変更したときは、氏名変更届書(様式第5号)を14日以内に町長に提出しなければならない。

(居住地変更の届出)

第8条 受給者は、町の区域内において、その居住地を変更したときは、居住地変更届書(様式第5号)を14日以内に町長に提出しなければならない。

(保険関係変更の届出)

第9条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、保険関係変更届書(様式第5号)を14日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 受給者の疾病又は負傷について支給要綱第2条第2項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者証若しくは組合員証の記号に変更を生じたとき。

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者である受給者にあってはその者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

第10条 受給者は、健康保険法第35条に規定する被保険者となるに至ったとき、又は国民健康保険法第6条第6号若しくは第8号の規定に至ったとき、並びに高齢者の医療の確保に関する法律第51条第1号及び第2号の規定に該当するに至ったときは、保険関係変更届書(様式第5号)を14日以内に町長に提出しなければならない。

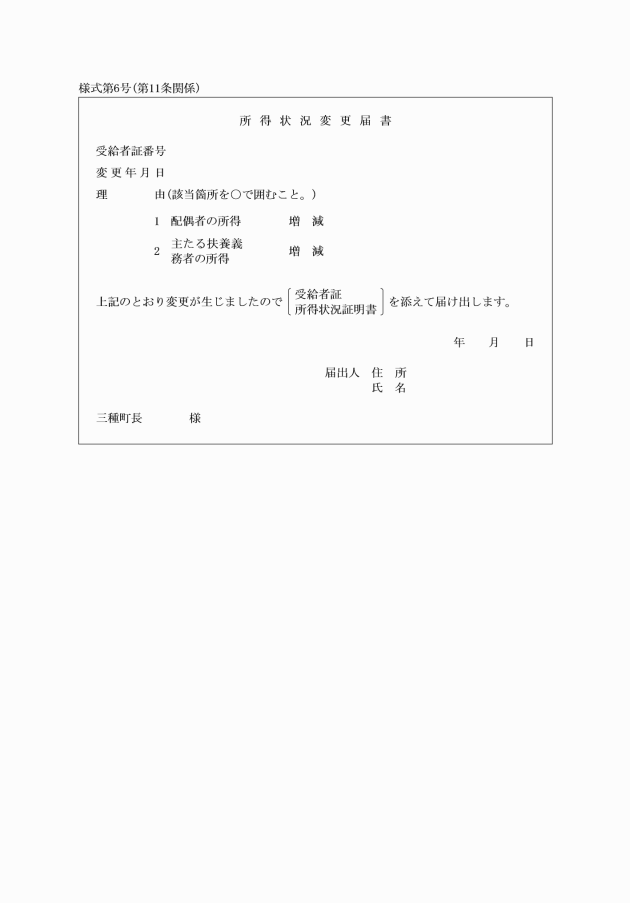

(所得状況変更の届出)

第11条 受給者は、扶養義務者の異動により、支給要綱第5条第1項の規定に該当するに至ったときは、所得状況変更届書(様式第6号)を14日以内に町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要と認めた書類の添付を受給者に求めることができる。

(転出の届出)

第12条 受給者は、町の区域内に居住地を有しなくなったときは、速やかに、転出届書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第13条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡届書(様式第5号)を14日以内に町長に提出しなければならない。

(婚姻の届出)

第14条 ひとり親家庭の児童の親は、再婚したときは、婚姻届書(様式第5号)を14日以内に町長に提出しなければならない。

第3章 福祉医療費の支給

(福祉医療費支給の申請等)

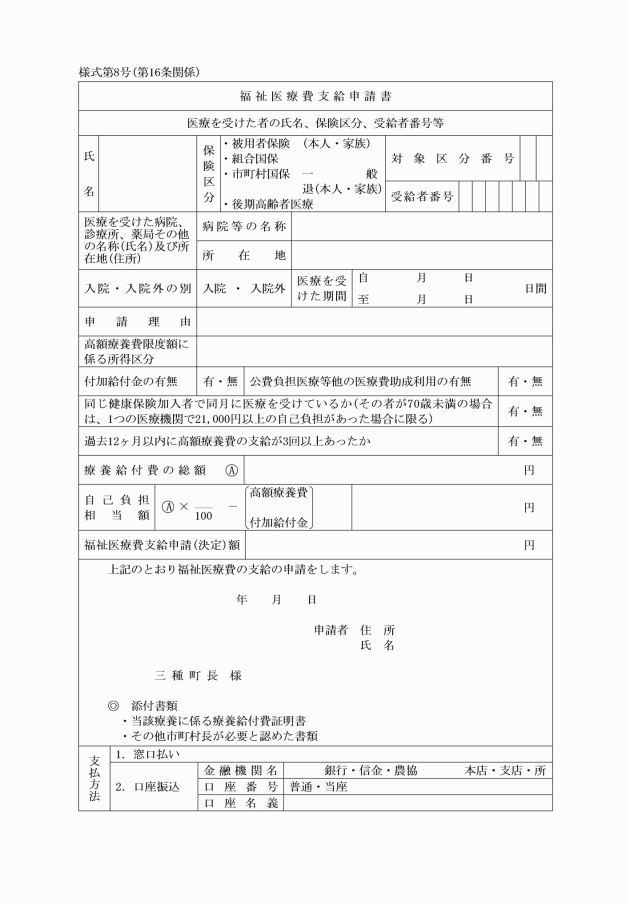

第16条 受給者は、支給要綱第9条第2項及び第3項の規定により、福祉医療費の支給を受けようとするときは、福祉医療費支給申請書(様式第8号)に、当該医療に関する給付が行われたことを証明する書類、医療に要した費用に関する証拠書類、その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

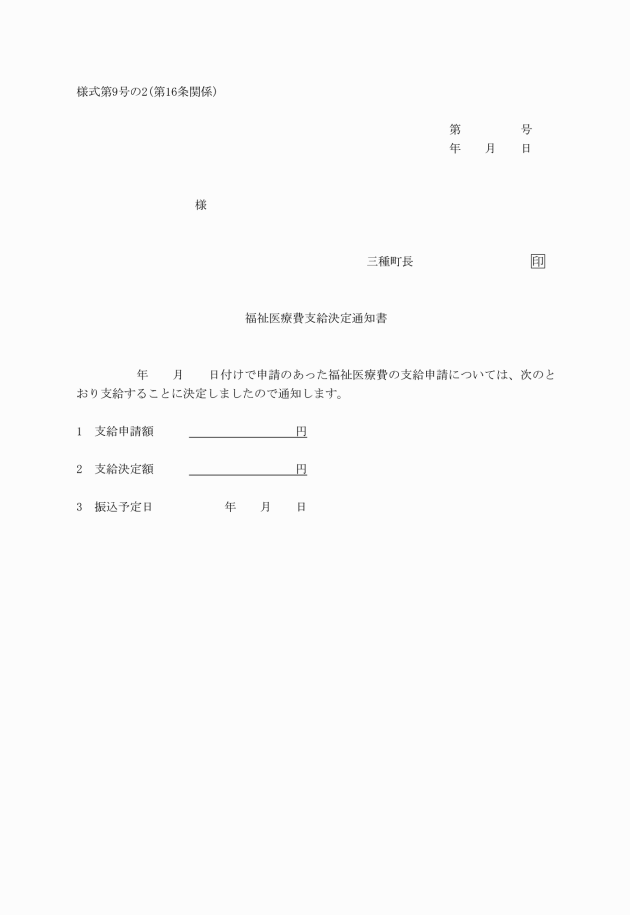

(1) 支給を決定するとき 福祉医療費支給決定通知書(様式第9号の2)

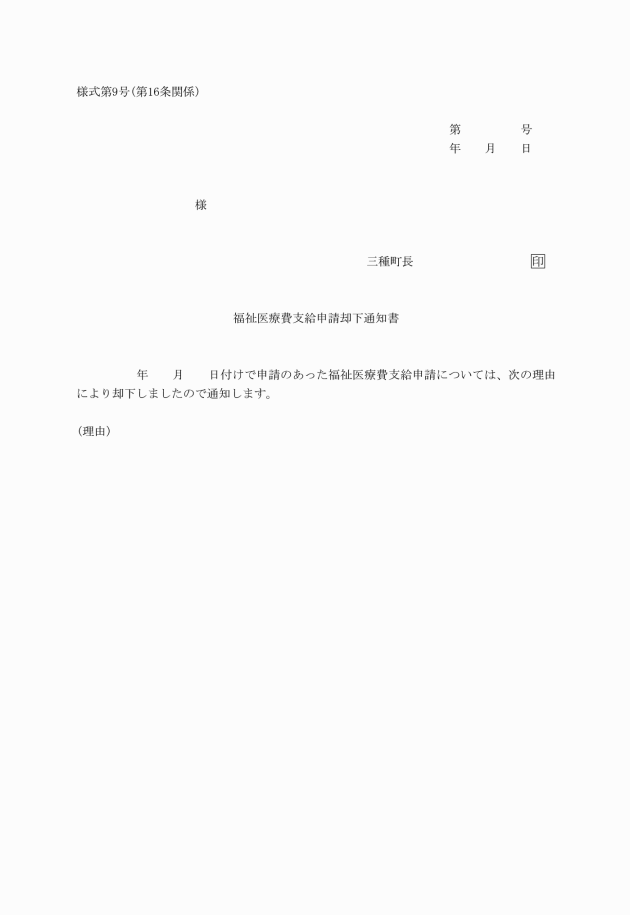

(2) 不支給とするとき 福祉医療費支給申請却下通知書(様式第9号)

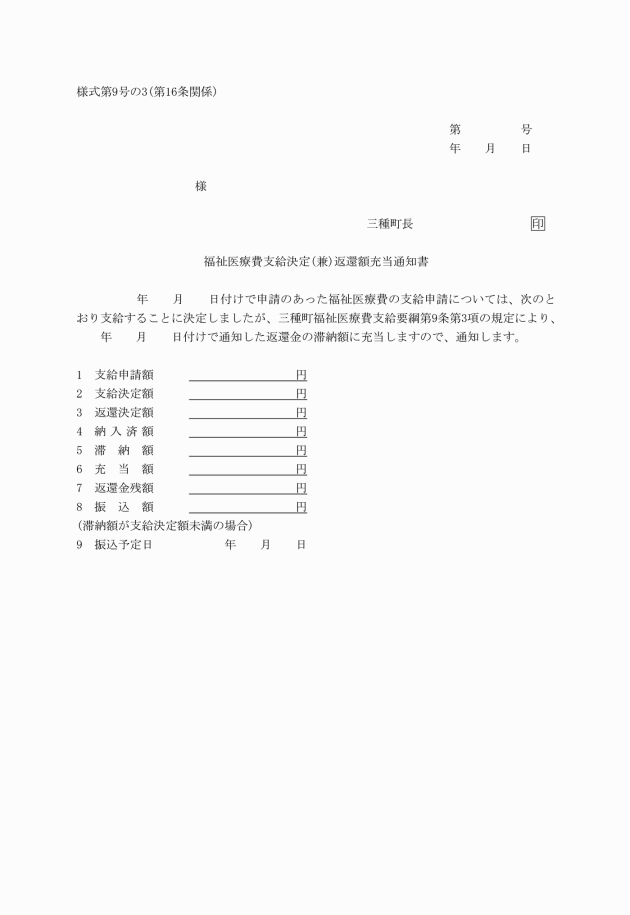

(3) 支給要綱第9条第3項の規定により、支給額に相当する額を滞納額に充当するとき 福祉医療費支給決定(兼)返還額充当通知書(様式第9号の3)

第4章 雑則

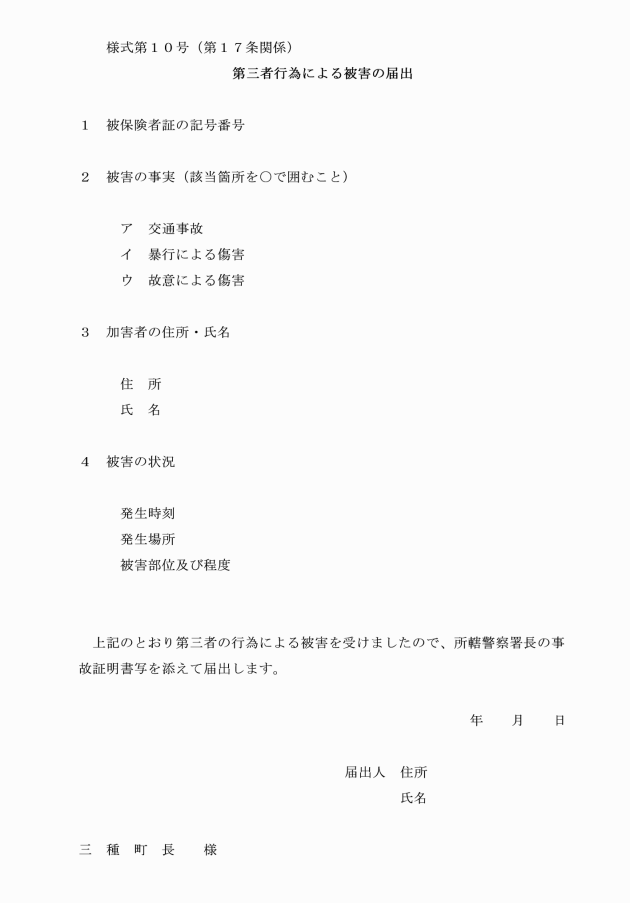

(第三者の行為による被害の届出)

第17条 受給者は、福祉医療費の支給事由が交通事故の被害者となった等第三者の行為によって生じたものであるときに、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする場合は、第三者行為による被害の届書(様式第10号)を直ちに、町長に提出しなければならない。

2 前項の陳述を聴取した職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印しなければならない。

(添付書類の省略等)

第20条 町長は、この告示の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、申請者の同意を得た上で公簿等により確認するものとし、当該書類を省略させることができる。

(帳簿等の保存期間)

第21条 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から次の期間保存するものとする。

(1) 福祉医療費受給者証交付(更新)申請書 2年

(2) 福祉医療費支給申請書 2年

(3) その他の届出書 1年

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町福祉医療費支給事務取扱要領(昭和60年琴丘町訓令第34号)、山本町福祉医療費支給事務取扱要領(昭和61年山本町告示第13号)又は八竜町福祉医療費支給事務取扱要領(昭和61年八竜町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成20年3月31日告示第15号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年6月30日告示第28号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

附則(平成22年6月1日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成22年10月12日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成24年6月8日告示第24号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

附則(平成26年7月1日告示第27号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

附則(平成27年7月1日告示第29号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

附則(平成28年6月10日告示第47号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。

2 この告示の施行日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給事務については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

附則(令和2年3月27日告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月28日告示第94号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

附則(令和6年6月25日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の三種町福祉医療費支給要綱及び三種町福祉医療費支給事務取扱要領の規定は、この告示の施行の日以後に受ける医療に係る福祉医療費の支給及び交付する受給者証について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給及び交付した受給者証については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

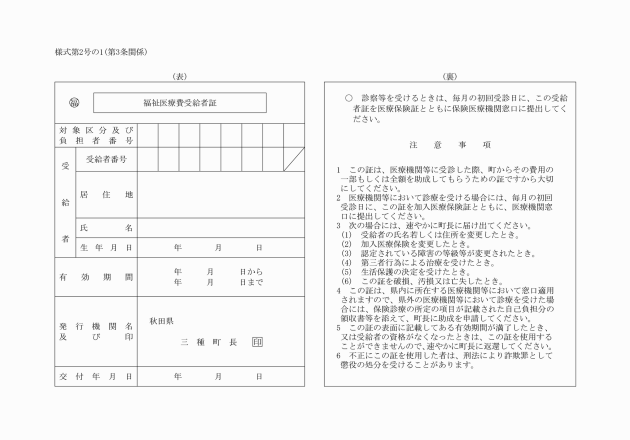

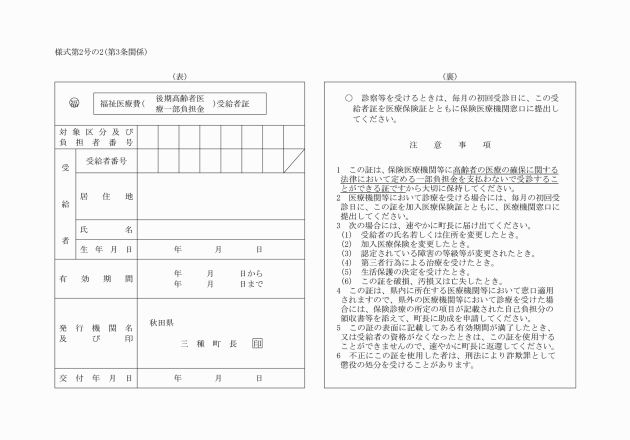

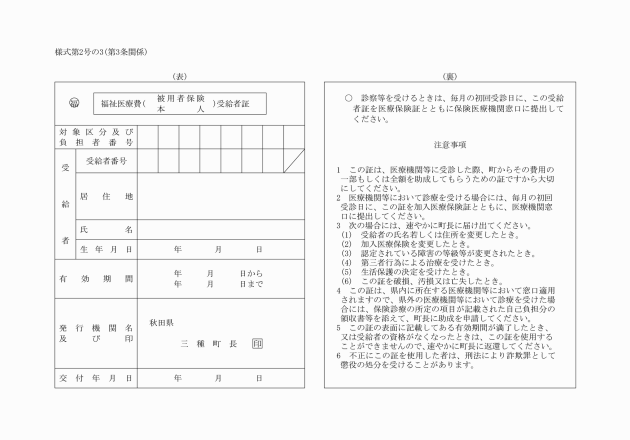

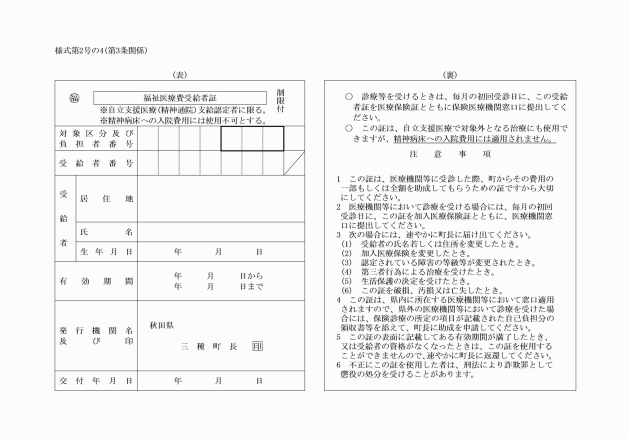

別表(第3条関係)

福祉医療費支給対象区分別受給者証

様式番号 | 保険種別 | 対象区分 | 受給者証の色 | 対象区分を表す受給者証の表示(必須事項) | ||

番号 | ||||||

市町村国保被保険者、国保組合組合員及び被扶養者並びに被用者保険被保険者及び被扶養者 | 乳幼児及び小中高生等 | 74 | 白色 | 対象区分番号74を保険者番号の前に記入する。 | ||

市町村国保被保険者、国保組合組合員及び被扶養者並びに被用者保険被保険者(重度心身障害者区分を除く。)及び被扶養者 | 高齢身体障害者 | 72 | 白色 | 対象区分番号72を保険者番号の前に記入する。 | ||

重度心身障害(児)者 | 73 | 桃色 | 対象区分番号73を保険者番号の前に記入する。 | |||

ひとり親家庭の児童生徒等 | 母子家庭 | 75 | 対象区分番号75を保険者番号の前に記入する。 | |||

父子家庭 | 76 | 対象区分番号76を保険者番号の前に記入する。 | ||||

後期高齢者医療給付適用者 | 高齢身体障害者 | 77 | 対象区分番号77を保険者番号の前に記入する。 | |||

重度心身障害(児)者 | 78 | 対象区分番号78を保険者番号の前に記入する。 | ||||

被用者保険被保険者(本人) | 重度心身障害(児)者 | 73 | 青色 | 対象区分番号73を保険者番号の前に記入する。 | ||

市町村国保被保険者、国保組合組合員及び被扶養者、被用者保険被保険者の本人及び被扶養者 | 重度心身障害(児)者(精神) | 73 | 灰色 | 対象区分番号73を保険者番号の前に記入する。 受給者番号の最初の2桁目までを固定する。 | ||

後期高齢者医療給付適用者 | 重度心身障害(児)者(精神) | 78 | 灰色 | 対象区分番号78を保険者番号の前に記入する。 受給者番号の最初の2桁目までを固定する。 | ||

様式第2号の1を準用する。 | 各市町村が単独拡大により、福祉医療費支給対象として認めようとする者が被保険者又はその被扶養者となっている保険。 | 市町村単独拡大分 | 80 81 | 任意の色 (黄色等) | 対象区分番号80又は81を保険者番号の前に記入する。 (注) 県制度による (注) 県制度による一部自己負担金を助成対象とする場合は、県補助金の補助対象者と簡潔に区分できるよう、受給者番号を付する際に県と協議すること。 | |

備考 | この表に記載した受給者証の交付区分は、本制度上、一般的な事例について列記したものであるため、この表に記載されていない事例等については、県と協議の上交付するものとする。 | |||||